中国农业科学 ›› 2024, Vol. 57 ›› Issue (18): 3626-3641.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2024.18.009

李连燚( ), 王世纪, 姜桂英(

), 王世纪, 姜桂英( ), 李洋, 杨锦, 朱宣霖, 朱长伟, 王仁卓, 刘芳, 介晓磊, 刘世亮(

), 李洋, 杨锦, 朱宣霖, 朱长伟, 王仁卓, 刘芳, 介晓磊, 刘世亮( )

)

收稿日期:2023-11-11

接受日期:2023-12-19

出版日期:2024-09-16

发布日期:2024-09-29

通信作者:

联系方式:

李连燚,E-mail:910405024@qq.com。

基金资助:

LI LianYi( ), WANG ShiJi, JIANG GuiYing(

), WANG ShiJi, JIANG GuiYing( ), LI Yang, YANG Jin, ZHU XuanLin, ZHU ChangWei, WANG RenZhuo, LIU Fang, JIE XiaoLei, LIU ShiLiang(

), LI Yang, YANG Jin, ZHU XuanLin, ZHU ChangWei, WANG RenZhuo, LIU Fang, JIE XiaoLei, LIU ShiLiang( )

)

Received:2023-11-11

Accepted:2023-12-19

Published:2024-09-16

Online:2024-09-29

摘要:

【目的】基于耕作定位试验,探索适宜豫北潮土地区的耕作模式。【方法】试验基于始于2016年的耕作定位试验,试验3年一个轮耕周期,选择5个典型处理:(1)连续旋耕(RT-RT-RT);(2)深耕-旋耕-旋耕(DT-RT-RT);(3)深耕-旋耕-浅旋耕(DT-RT-SRT);(4)深耕-条旋耕-浅旋耕(DT-SRT-SRT);(5)深耕-浅旋耕-旋耕(DT-SRT-RT),于2021年测定并分析不同轮耕模式下小麦各生育时期根系性状、光合特性、小麦养分含量、产量,以及土壤孔隙性、土壤团聚体分布。【结果】相较于RT-RT-RT,其他轮耕模式均促进了小麦根系生长,其中以DT-SRT-RT处理的效果最为显著。在拔节期各根系性状增幅最高,其中总根长(RL)提高了80.8%,根表面积(SA)提高了54.1%,根体积(RV)增大了51.5%,根直径(RD)增大了21.9%。随着生育时期推进,各根系性状增幅逐渐下降,其中RL增幅为39.0%—28.8%,SA为21.7%—10.8%,RV为12.4%—17.8%,RD为17.5%—24.5%。与RT-RT-RT处理相比,轮耕处理的小麦光合特性均有所改善,净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr)以DT-SRT-RT 处理较为明显,在拔节期涨幅分别为25.7%、41.5%和20.5%;在开花期分别提高了55.4%、21.7%和17.4%,但在灌浆期只有Pn和Gs分别提高了9.7%和13.6%,而Tr则降低了6.7%。与RT-RT-RT处理相比,不同轮耕处理不同程度上提高小麦各器官内全量养分含量,其中DT-SRT-RT处理叶、茎和根中氮含量分别提高了66.2%,80.1%和61.1%;叶和茎中的磷含量提高了31.2%和38.4%;根系钾含量提高达50.0%。相较于RT-RT-RT,DT-SRT-RT处理显著提高了20—30 cm土层土壤孔隙度,最高提高了27.1%;轮耕处理显著降低了0—30 cm土壤容重。轮耕处理有助于提高>0.25 mm土壤大团聚体的占比,其中DT-SRT-SRT处理显著提高了0—20 cm土层>0.25 mm大团聚体的占比;但轮耕处理降低了<0.053 mm黏粉粒的占比。此外,不同轮耕模式的小麦根冠比、穗数、穗粒数、千粒重和产量均高于RT-RT-RT处理,其中DT-SRT-RT处理根冠比增加了55.6%,穗数提高了45.3%,产量提高了20.7%。由相关性分析可得知,根长、净光合速率、气孔导度和产量均呈正相关关系。【结论】在豫北潮土小麦玉米轮作区,轮耕模式改善了土壤孔隙性及小麦根系构型,提高了小麦光合速率、植株全量养分含量和产量,其中以深耕-浅旋耕-旋耕效果最佳。

李连燚, 王世纪, 姜桂英, 李洋, 杨锦, 朱宣霖, 朱长伟, 王仁卓, 刘芳, 介晓磊, 刘世亮. 轮耕促进豫北潮土区小麦根系生长和产量增加[J]. 中国农业科学, 2024, 57(18): 3626-3641.

LI LianYi, WANG ShiJi, JIANG GuiYing, LI Yang, YANG Jin, ZHU XuanLin, ZHU ChangWei, WANG RenZhuo, LIU Fang, JIE XiaoLei, LIU ShiLiang. Rotation Tillage Mode Improves Wheat Root and Yield in Fluvo- Aquic Soil in Norther Henan Province[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2024, 57(18): 3626-3641.

表1

2019—2021年冬小麦播前土壤耕作方式"

| 耕作方式 Tillage mode | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|

| RT-RT-RT | 旋耕 Rotary tillage | 旋耕Rotary tillage | 旋耕Rotary tillage |

| DT-RT-RT | 深耕 Deep tillage | 旋耕Rotary tillage | 旋耕Rotary tillage |

| DT-RT-SRT | 深耕Deep tillage | 旋耕Rotary tillage | 浅旋耕Shallow rotary tillage |

| DT-SRT-SRT | 深耕Deep tillage | 浅旋耕 Shallow rotary tillage | 浅旋耕Shallow rotary tillage |

| DT-SRT-RT | 深耕Deep tillage | 浅旋耕Shallow rotary tillage | 旋耕Rotary tillage |

表2

小麦产量及产量构成因素"

| 年份 Year | 处理 Treatment | 穗数 Spike number (×105·hm-2) | 穗粒数 Kernels per spike | 千粒重 Thousand kernel weight (g) | 产量 Yield (kg·hm-2) |

|---|---|---|---|---|---|

| 2021 | RT-RT-RT | 46.05±1.10b | 39.59±4.54c | 48.38±0.45a | 5870±105d |

| DT-RT-RT | 44.43±0.52b | 36.03±3.27c | 48.70±0.45a | 6270±228c | |

| DT-RT-SRT | 54.20±1.21a | 38.40±4.55c | 47.43±1.26a | 6047±353c | |

| DT-SRT-SRT | 43.74±1.35b | 56.90±5.27a | 46.25±0.78a | 6833±90b | |

| DT-SRT-RT | 51.50±1.53a | 48.10±8.50b | 47.16±1.38a | 6974±525a | |

| 2022 | RT-RT-RT | 55.25±5.23d | 32.45±0.07a | 46.91±0.64a | 7037±141d |

| DT-RT-RT | 69.11±4.72c | 32.40±1.41b | 45.94±0.97a | 7920±297b | |

| DT-RT-SRT | 75.00±1.37b | 35.50±0.57a | 46.20±1.04a | 7760±240c | |

| DT-SRT-SRT | 76.25±2.69b | 35.37±0.81a | 46.46±0.66a | 8025±659c | |

| DT-SRT-RT | 80.25±1.84a | 36.30±0.95a | 46.20±1.35a | 8630±284a |

表3

不同处理小麦成熟期根冠特性"

| 处理 Treatment | 地下部干重 Root weight (g/plant) | 地上部干物质重 Shoot weight (g/plant) | 根/冠 Root/Shoot |

|---|---|---|---|

| RT-RT-RT | 29.33±0.58d | 312±3d | 0.09±0.01c |

| DT-RT-RT | 41.26±0.68b | 379±18a | 0.11±0.02b |

| DT-RT-SRT | 32.87±1.01c | 321±3c | 0.10±0.04b |

| DT-SRT-SRT | 40.80±0.21b | 359±15b | 0.11±0.06b |

| DT-SRT-RT | 51.32±1.01a | 372±5a | 0.14±0.03a |

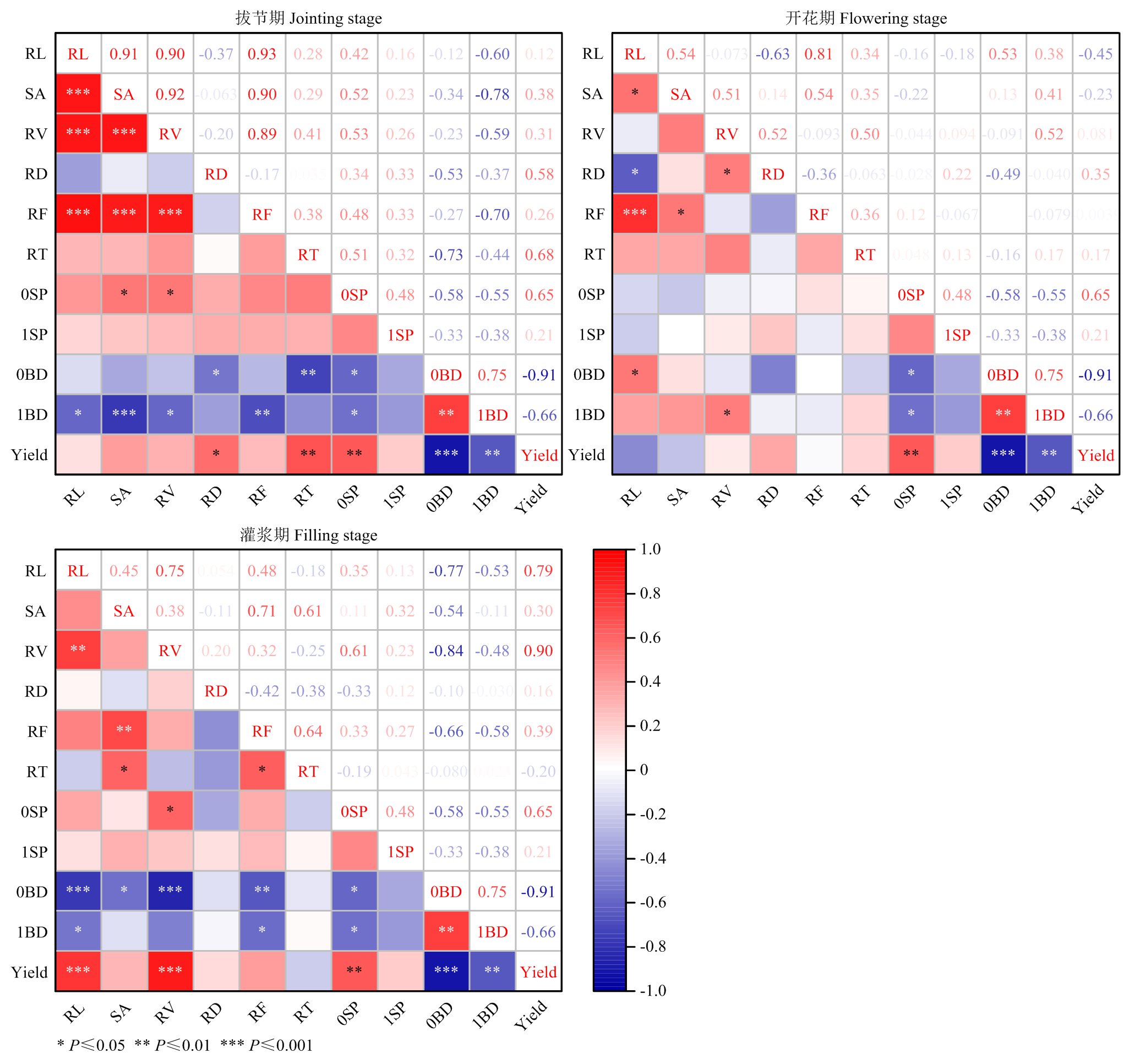

图6

小麦不同生育时期根系特性和产量与土壤容重、孔隙度相关性 RL:根长Total root length;SA:根表面积Root surface area;RV:根体积Root volume;RD:根平均直径Average diameter of the root;RF:分枝数The number of branches;RT:根尖数The number of root tips;0SP:0—10 cm土层孔隙度 Soil porosity in 0-10 cm soil layer;1SP:10—20 cm 土层孔隙度Soil porosity in 10-20 cm soil layer;0BD:0—10 cm土层容重Soil bulk density in 0-10 cm soil layer;1BD:10—20 cm土层容重 Soil bulk density in 10-20 cm soil layer"

| [1] |

|

| [2] |

郭海宇. 植物根系图像的特征分析方法研究与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2013.

|

|

|

|

| [3] |

doi: 10.1038/srep37649 pmid: 28079107 |

| [4] |

秦红灵, 高旺盛, 马月存, 马丽, 尹春梅. 两年免耕后深松对土壤水分的影响. 中国农业科学, 2008, 41(1): 78-85. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2008.01.010.

|

|

|

|

| [5] |

王群, 李潮海, 李全忠, 薛帅. 紧实胁迫对不同类型土壤玉米根系时空分布及活力的影响. 中国农业科学, 2011, 44(10): 2039-2050. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2011.10.009.

|

|

|

|

| [6] |

聂良鹏, 郭利伟, 牛海燕, 魏杰, 李增嘉, 宁堂原. 轮耕对小麦-玉米两熟农田耕层构造及作物产量与品质的影响. 作物学报, 2015, 41(3): 468-478.

|

|

|

|

| [7] |

杨佳宇, 谷思玉, 李宇航, 何婉莹, 汤玉, 翟成, 都琳. 深翻-旋耕轮耕与有机肥配施对黑土农田土壤物理性质的影响. 土壤通报, 2021, 52(6): 1290-1298.

|

|

|

|

| [8] |

蒋向, 贺德先, 任洪志, 刘清瑞, 胡敏. 轮耕对麦田土壤容重和小麦根系发育的影响. 麦类作物学报, 2012, 32(4): 711-715.

|

|

|

|

| [9] |

于淑婷. 轮耕模式和秸秆还田对冬小麦—夏玉米一年两熟制农田土壤长期改良效应研究[D]. 郑州: 河南农业大学, 2017.

|

|

|

|

| [10] |

孙敏, 高志强, 赵维峰, 任爱霞, 邓妍, 苗果园. 休闲期深松配施氮肥对旱地土壤水分及小麦籽粒蛋白质积累的影响. 作物学报, 2014, 40(7): 1286-1295.

|

|

|

|

| [11] |

王维, 韩清芳, 吕丽霞, 侯贤清, 张鹏, 贾志宽, 丁瑞霞, 聂俊峰. 不同耕作模式对旱地小麦旗叶光合特性及产量的影响. 干旱地区农业研究, 2013, 31(1): 20-26.

|

|

|

|

| [12] |

关小康, 王静丽, 刘影, 杨明达, 王和洲, 王怀苹, 王同朝. 轮耕秸秆还田促进冬小麦干物质积累提高水氮利用效率. 水土保持学报, 2018, 32(3): 280-288.

|

|

|

|

| [13] |

邵云, 王敬婼, 冯荣成, 张紧紧, 崔景明, 王温澎, 李昊烊. 耕作方式和有机物料还田对小麦叶片光合特性及产量的影响. 江苏农业科学, 2018, 46(11): 69-73.

|

|

|

|

| [14] |

沈晓琳, 王丽丽, 汪洋, 王明亮, 杨殿林, 赵建宁, 李刚, 轩清霞, 王亮. 保护性耕作对土壤团聚体、微生物及线虫群落的影响研究进展. 农业资源与环境学报, 2020, 37(3): 361-370.

|

|

|

|

| [15] |

贺建华, 王平, 陈娟, 王国宇. 不同轮耕方式对旱作区土壤容重、水分及春玉米产量的影响. 土壤通报, 2018, 49(2): 415-422.

|

|

|

|

| [16] |

袁亮. 不同轮耕模式对豫东地区小麦—花生轮作田土壤质量、团聚体组成及稳定性的影响. 江苏农业科学, 2023, 51(15): 245-252.

|

|

|

|

| [17] |

|

| [18] |

孔凡磊, 陈阜, 张海林, 黄光辉. 轮耕对土壤物理性状和冬小麦产量的影响. 农业工程学报, 2010, 26(8): 150-155.

|

|

|

|

| [19] |

鲍士旦. 土壤农化分析. 3版. 北京: 中国农业出版社, 2000.

|

|

|

|

| [20] |

王法宏, 任德昌, 王旭清, 曹宏鑫, 余松烈, 于振文. 施肥对小麦根系活性、延缓旗叶衰老及产量的效应. 麦类作物学报, 2001, 21(3): 51-54.

|

|

|

|

| [21] |

杨林丰, 钟南. 根系生长与土壤物理性状之间的关系. 农机化研究, 2007, 29(8): 22-24, 34.

|

|

|

|

| [22] |

王新兵, 侯海鹏, 周宝元, 孙雪芳, 马玮, 赵明. 条带深松对不同密度玉米群体根系空间分布的调节效应. 作物学报, 2014, 40(12): 2136-2148.

doi: 10.3724/SP.J.1006.2014.02136 |

|

|

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

侯贤清, 贾志宽, 韩清芳, 孙红霞, 王维, 聂俊峰, 杨宝平. 不同轮耕模式对旱地土壤结构及入渗蓄水特性的影响. 农业工程学报, 2012, 28(5): 85-94.

|

|

|

|

| [26] |

盛阳阳, 高齐, 罗军, 张永虎, 张永平. 不同生根剂对谷子根系生长、光合特性和产量的影响. 内蒙古农业大学学报(自然科学版), 2023, 44(3): 1-6.

|

|

|

|

| [27] |

牛润芝, 朱长伟, 姜桂英, 杨锦, 罗澜, 申凤敏, 刘芳, 刘世亮. 豫北潮土区轮耕模式对小麦光合特性、产量及土壤养分的影响. 华北农学报, 2022, 37(4): 182-189.

doi: 10.7668/hbnxb.20193066 |

|

|

|

| [28] |

黄明, 吴金芝, 李友军, 姚宇卿, 张灿军, 蔡典雄, 金轲. 不同耕作方式对旱作区冬小麦生产和产量的影响. 农业工程学报, 2009, 25(1): 50-54.

|

|

|

|

| [29] |

赵竹, 乔玉强, 杜世州, 李玮, 陈欢, 曹承富. 不同土壤耕作方式对小麦旗叶光合特性干物质积累及品质的影响. 中国农学通报, 2018, 34(30): 7-11.

doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb17070081 |

|

doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb17070081 |

|

| [30] |

陈根云, 陈娟, 许大全. 关于净光合速率和胞间CO2浓度关系的思考. 植物生理学通讯, 2010, 46(1): 64-66.

|

|

|

|

| [31] |

卢叶娟. 鸡粪和化肥配施对土壤全量养分释放的影响分析. 乡村科技, 2016(36): 80-82.

|

|

|

|

| [32] |

李月芬, 杨有德, 赵兰坡. 不同装土量对玉米根系中全量养分含量及吸收量的影响. 吉林农业大学学报, 2008, (3): 306-309+315.

|

|

|

|

| [33] |

宋晓, 黄晨晨, 黄绍敏, 张珂珂, 岳克, 张水清, 郭斗斗, 张玉亭. 不同耕作和有机培肥措施对土壤理化性质及小麦产量的影响. 作物杂志, 2020(3): 102-108.

|

|

|

|

| [34] |

崔文芳, 于晓芳, 王志刚, 高聚林, 张石, 胡树平, 许鹏, 雷娟玮. 秸秆还田与耕作方式对内蒙古平原灌区玉米田土壤质量的影响. 江苏农业科学, 2023, 51(2): 217-224.

|

|

|

|

| [35] |

郭书亚, 尚赏, 张艳, 汤其宁, 卢广远. 不同轮耕方式与生物炭用量对潮土区玉米产量及土壤理化性质的影响. 山西农业科学, 2023, 51(3): 271-277.

|

|

|

|

| [36] |

周泉, 王龙昌, 邢毅, 马淑敏, 张小短, 陈娇, 石超. 秸秆覆盖条件下紫云英间作油菜的土壤团聚体及有机碳特征. 应用生态学报, 2019, 30(4): 1235-1242.

doi: 10.13287/j.1001-9332.201904.006 |

|

|

|

| [37] |

胡钧铭, 陈胜男, 韦翔华, 夏旭, 韦本辉. 耕作对健康耕层结构的影响及发展趋势. 农业资源与环境学报, 2018, 35(2): 95-103.

|

|

|

|

| [38] |

刘哲, 曹石榴, 王娜, 王欢元, 孙增慧, 罗玉虎, 卢楠, 李燕. 不同耕作实践对新增耕地土壤结构及养分含量的影响. 西南农业学报, 2023, 36(1): 39-46.

|

|

|

|

| [39] |

张鹏, 贾志宽, 王维, 路文涛, 高飞, 聂俊峰. 秸秆还田对宁南半干旱地区土壤团聚体特征的影响. 中国农业科学, 2012, 45(8): 1513-1520. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2012.08.007.

|

|

|

|

| [40] |

doi: 10.1016/S2095-3119(19)62679-1 |

| [41] |

王云奇, 陶洪斌, 赵鑫, 鲁来清, 任伟, 周楠, 王璞. 非灌溉条件下播前深松对冬小麦水分利用和产量的影响. 麦类作物学报, 2014, 34(1): 64-70.

|

|

|

|

| [42] |

高培芳, 金永贵, 孙敏, 梁艳妃. 休闲期深松及播期对旱地小麦干物质累积特性与产量的影响. 华北农学报, 2018, 33(4): 160-166.

doi: 10.7668/hbnxb.2018.04.023 |

|

doi: 10.7668/hbnxb.2018.04.023 |

|

| [43] |

鲁悦, 鲍雪莲, 霍海南, 杨雅丽, 赵月, 解宏图, 梁超, 何红波. 免耕条件下不同量秸秆覆盖还田提高东北黑土区玉米光合性能和产量的效应. 植物营养与肥料学报, 2023, 29(5): 840-847.

|

|

|

| [1] | 张余周, 王一钊, 高茹茜, 刘逸凡. 小麦根系构型及抗旱性研究进展[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1633-1645. |

| [2] | 周全, 路秋梅, 赵张晨, 武宸冉, 符笑歌, 赵玉娇, 韩勇, 蔺怀龙, 陈微林, 牟丽明, 李兴茂, 王长海, 胡银岗, 陈亮. 244份春小麦苗期抗旱性的鉴定[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1646-1657. |

| [3] | 张颖, 石婷瑞, 曹瑞, 潘文秋, 宋卫宁, 王利, 聂小军. ICARDA引进-小麦苗期抗旱性的全基因组关联分析[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1658-1673. |

| [4] | 燕雯, 金秀良, 李龙, 徐子涵, 苏悦, 张跃强, 景蕊莲, 毛新国, 孙黛珍. 基于无人机多源影像数据的灌浆期人工合成小麦抗旱性评价[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1674-1686. |

| [5] | 臧少龙, 刘淋茹, 高越之, 吴珂, 贺利, 段剑钊, 宋晓, 冯伟. 基于无人机影像多时相的小麦品种氮效率分类识别[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1687-1708. |

| [6] | 范虹, 殷文, 胡发龙, 樊志龙, 赵财, 于爱忠, 何蔚, 孙亚丽, 王凤, 柴强. 绿洲灌区密植对氮肥减量玉米产量的补偿潜力[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1709-1721. |

| [7] | 韩潇杰, 任志杰, 李双静, 田培培, 卢素豪, 马耕, 王丽芳, 马冬云, 赵亚南, 王晨阳. 不同施氮量对土壤团聚体碳氮含量及小麦产量的影响[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1766-1778. |

| [8] | 赵博慧, 张影全, 景东林, 刘保华, 程媛媛, 苏玉环, 唐娜, 张波, 郭波莉, 魏益民. 基于多年定点的小麦籽粒质量稳定性研究[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1833-1844. |

| [9] | 何永强, 张金盔, 徐劲松, 丁晓雨, 程勇, 许本波, 张学昆. 14-羟基芸苔素甾醇生长调节剂对油菜生长和产量的影响[J]. 中国农业科学, 2024, 57(8): 1444-1454. |

| [10] | 李永飞, 李战魁, 张战胜, 陈永伟, 康建宏, 吴宏亮. 氮肥后移对高温胁迫下春小麦旗叶生理特性和产量的影响[J]. 中国农业科学, 2024, 57(8): 1455-1468. |

| [11] | 董慧雪, 陈倩, 郭晓江, 王际睿. 小麦穗发芽抗性机制及抗性育种研究[J]. 中国农业科学, 2024, 57(7): 1237-1254. |

| [12] | 刘泽厚, 王琴, 叶美金, 万洪深, 杨宁, 杨漫宇, 杨武云, 李俊. 人工合成小麦和地方品种穗发芽抗性育种利用效率[J]. 中国农业科学, 2024, 57(7): 1255-1266. |

| [13] | 梁王壮, 唐雅楠, 刘佳荟, 郭晓江, 董慧雪, 祁鹏飞, 王际睿. 小麦发芽对面粉质量与加工产品品质的影响[J]. 中国农业科学, 2024, 57(7): 1267-1280. |

| [14] | 高晨凯, 刘水苗, 李煜铭, 赵志恒, 邵京, 于昊琳, 吴鹏年, 王艳丽, 关小康, 王同朝, 温鹏飞. 冬小麦水分利用效率相关驱动因子及其预测模型构建[J]. 中国农业科学, 2024, 57(7): 1281-1294. |

| [15] | 任强, 徐珂, 樊志龙, 殷文, 范虹, 何蔚, 胡发龙, 柴强. 小麦玉米间作氮肥后移利于减少土壤蒸发提高水分利用效率[J]. 中国农业科学, 2024, 57(7): 1295-1307. |

|

||